Siko-Nachlese: Mit Putin zum Frieden?

In meinem Debattenbeitrag kurz vor der Siko 2017 ging es um Ursachen des kapitalistischen Kriegs und die richtige Position der Arbeiter*innenklasse. Die darin geäußerte Kritik an der Anti-Siko-Führung werde ich hier vertiefen und Vorschläge zu einer Neuorientierung linker Strategie gegen den Imperialismus machen.

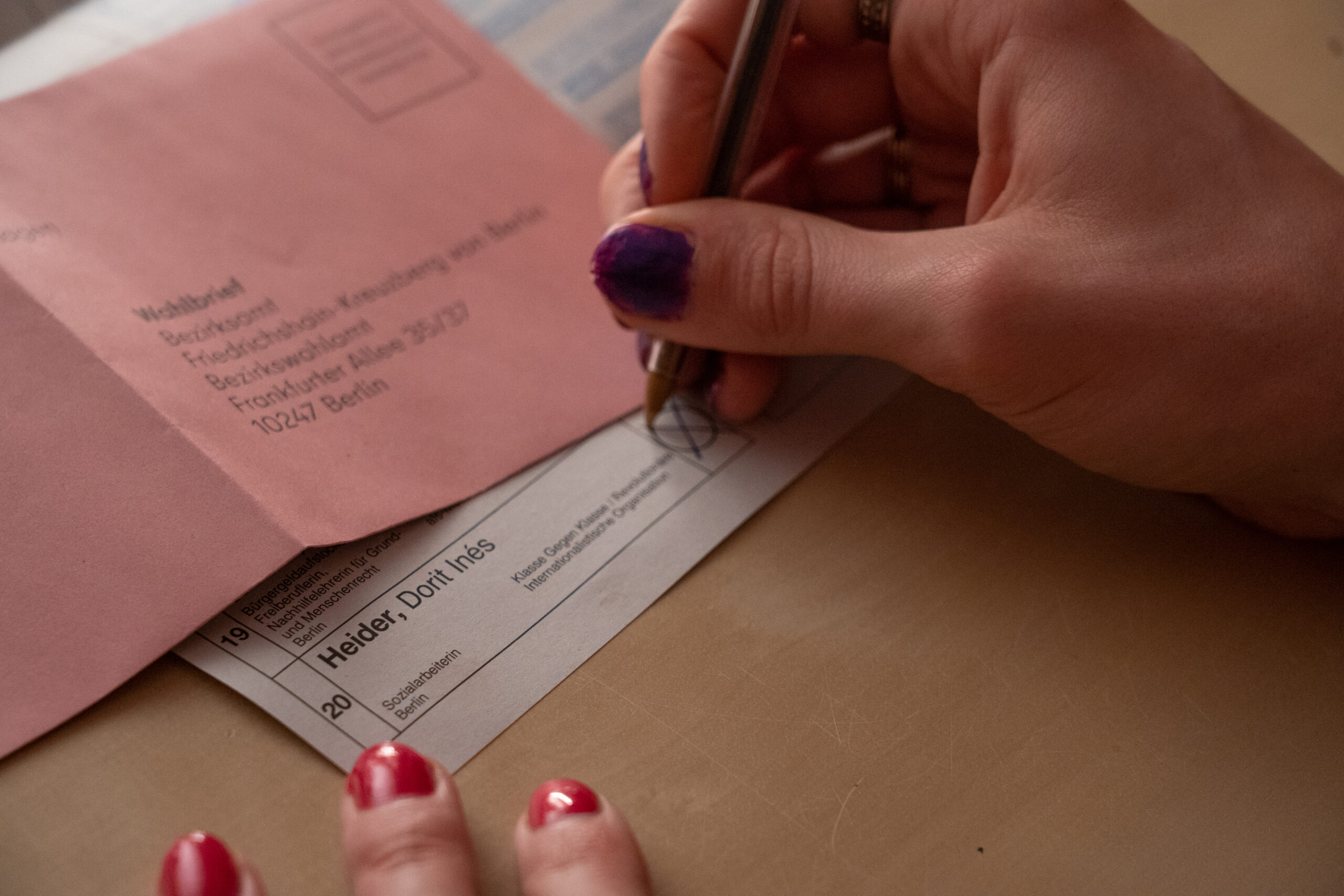

Bild: Demo gegen die Siko 2015

Vieles war gut am Protest gegen die Siko 2017: Der Antikapitalistische Block mobilisierte wieder ordentlich, mehrere Hundert Jugendliche liefen dort. Die Gruppe Refugee Struggle for Freedom brachte zusätzlich hunderte Geflüchtete auf die Straße, gegen Krieg und Abschiebung, und hielt eine Rede bei der Auftaktkundgebung.

Aber sagen wir es auch offen: Die Demo ist klein geworden. Es sind noch etwa 2.000 Teilnehmer*innen, die Zahl sinkt von Jahr zu Jahr. Das liegt nicht etwa an fehlendem Willen, denn viele Aktivist*innen verausgaben sich für die Mobi. Es liegt auch nicht an fehlender Aktualität, wie von der Leyens und Merkels Auftritte bei der Konferenz zeigten, auf denen sie sich zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben bekannten und versicherten, dass „auf Deutschland Verlass“ ist. Das Problem liegt in der falschen Strategie der Protestleitung.

Einzelkritik der Reden: Kapitalistische Diplomatie oder Klassenkampf?

Werfen wir einen Blick auf die Reden, also auf die von der Demoleitung am sichtbarsten platzierten Ansichten und Strategien.

Die Kabarettistin Lisa Fitz sieht den Grund für Kriege in der boshaften Borniertheit einer Clique von US-Militärs und -Politiker*innen aus der Bush-Junior-Administration. Sie behauptet, der IS werde „von den USA und Israel nach Bedarf gelenkt“. Dann ist der „Dritte Weltkrieg“ Thema. Vor allem aber möchte sie nicht, dass Putin für alles verantwortlich gemacht wird. Sie zitiert ausgerechnet den Doppelbeschluss-Kanzler Helmut Schmidt. Am Ende wünscht sie sich noch, man solle sich „nicht in sinnlosen Meinungsschlachten kleinspalten“ lassen – was genau sie damit meint, behält Lisa Fitz für sich.

Die Linkspartei-Abgeordnete Sevim Dağdelen hält eine Rede gegen den Bonaparten Erdoğan, den Deal mit ihm, die Bundeswehrpräsenz und Rüstungsexporte – sicher eine der besten Reden auf dem Gegenprotest. Auch richtet sie sich gegen Sozialkürzungen in Deutschland, in Verbindung mit der Forderung nach Senkung der Rüstungsausgaben. Das klingt gut, ich würde diese Forderungen sofort unterschreiben. Leider aber geht ihre Partei den Weg Richtung Regierungsbeteiligung, anstatt gegen Krieg und Sozialkürzungen zu mobilisieren – die schwache Mobilisierungsleistung der Linkspartei auf der Demo, im Vergleich zum eher anti-US-amerikanisch getragenen Protest gegen TTIP, zeigt das am besten.

Der christliche Theologe Eugen Drewermann, der mit seiner esoterisch-kleinbürgerlichen Kapitalismuskritik auch beim rassistischen und antisemitischen Verschwörungstheoretiker Ken Jebsen auftritt, hält eine deutschnationale Pro-Russland-Rede. In seiner Welt gibt es erst mal „Russland und den Westen“. Es geht um „die Amerikaner“, „Deutsche“ und „Russen“, Entscheidungen treffen angeblich obskure Eliten, die Lösung wäre ein anderes bürgerliches Bündnissystem – Klassen spielen keine Rolle. Er hält Deutschland für ein US-besetztes, „nicht erwachsenes“ Land: „Wir werden hier so lange sein bis die da verschwinden“, gemeint sind „die“ US-Amerikaner*innen.

Mit weitem Abstand am besten ist die Rede für Refugee Struggle for Freedom:

Der Konflikt zwischen Kapital und Arbeit als Klassen kommt überhaupt nur bei ihr vor. Sie erklärt offen, dass der Kampf gegen Krieg, Elend und Flucht ein Kampf gegen das Kapital ist:

Der deutsche Staat spaltet die Unterdrückten und Ausgebeuteten, und teilt die Menschen ein in Ausländliche und Einheimische, in „Legale“ und „Illegale“, in „Wirtschaftsflüchtlinge“ und „politische Flüchtlinge“. Wir versuchen dagegen mit unserem Widerstand die Isolation zu durchbrechen und dabei die rassistischen Zustände zu überwinden.

Weltweit sind die rechten Parteien und Bewegungen auf dem Vormarsch. Die neoliberale Ordnung ist in der Krise. Als Verantwortliche für ihre kapitalistische Krise erklären sie die Geflüchteten, die Arbeiter*innen, Frauen und Jugendliche verantwortlich. Das bedeutet, wenn heute Geflüchtete abgeschoben werden, dann werden morgen die Arbeiter*innen zur Zielscheibe. Mit Angriffen auf unsere demokratischen Rechte wollen die kapitalistischen Staaten aus der Krise rauskommen. Wir wissen aber, dass sie niemals eine produktive Lösung finden können. Denn ihre Ordnung ist auf Sand gebaut.

Narges ruft dazu auf, „den Protest gegen die Angriffe auf die demokratischen Rechte, die Abschiebungen, den Krieg, den Rassismus, den Sexismus, die Ausbeutung und Unterdrückung zu vereinen“. In ihrer Presseerklärung zur Siko heißt es auch, der Rechtsruck in Deutschland werde „in Form von Beschneidung demokratischer Rechte, bei Abschiebungen und in der frauen- und migrant*innen- und der arbeiter*innenfeindlichen Atmosphäre sichtbar.“

Die Rede von Refugee Struggle for Freedom steht programmatisch als einzige auf einer konkreten antikapitalistischen Basis, auf der sich die strategische Diskussion beginnen lässt – nämlich darüber, wie genau diese Rechte erkämpft werden. Gerade zumal die Refugees im antikapitalistischen Block besonders zur Dynamik der Demonstration beigetragen haben und für einen tatsächlichen kämpfenden Sektor stehen, ist ihre Perspektive bedeutsam. Zuvor rief Refugee Struggle for Freedom mit SDS München, ALi – Alternative Liste an der HfP und Waffen der Kritik gemeinsam zur Demo auf.

Walter Listl, DKP-Mitglied und Sprecher für das Aktionsbündnis, erklärt die Ausrichtung der Demonstration „vor allem gegen die Kriegs- und Aufrüstungspolitik der Bundesregierung, gegen die Abschottung der EU gegen Flüchtlinge und den Abschiebepakt mit dem despotischen Erdoğanregime der Türkei“. Dagegen ist nichts einzuwenden. Waffenexporte, Abschottung, Krieg, schmutzige Deals, Atomwaffen, Umweltzerstörung, Unterdrückungen werden genannt. Es geht viel um Russland, ohne explizite Solidarisierung, aber natürlich schwingt mit, dass man lieber Nähe zu Putin als zum „Westen“ sucht.

Schließlich heißt Listl die Vertreter*innen von Refugee Struggle for Freedom (RSFF) willkommen, deren Einladung sicher die größte Errungenschaft des Antikriegsbündnisses 2017 war: „Flüchtlinge sind unsere Arbeitskollegen von morgen“. Ein sehr guter Satz, wie vieles an seiner Rede gut ist. Aber leider setzt sich die – bis auf die Russland-Abschnitte – richtige Rede nicht in eine Bündnispolitik um, die sich mehr an kämpfende Sektoren wie die Refugees oder streikenden Arbeiter*innen ausrichten würde, anstatt an (klein-)bürgerliche pazifistische und prorussische Verbündete.

Schrumpfen und Rechtsdrift des Anti-Siko-Spektrums

Der kämpferischste und dynamischste Block der Demo war wieder der Antikapitalistische, während der SDAJ-geführte Jugendblock in seinem Einfluss auf üblichen Überbauelemente der Gewerkschaftsjugenden ohne Basis beschränkt bleibt, und sonst einfach nicht viel an Organisierten los ist. Basis von Linkspartei und Gewerkschaften, die Druck auf ihre Führungen machen könnte – Fehlanzeige. Organische Verbindung mit Arbeitskämpfen oder aktiven sozialen Bewegungen, wie gegen rechts – leider auch nicht.

Viele linke Aktivist*innen bleiben dem Bündnis inzwischen fern, weil sie nicht in die Nähe von Putinist*innen kommen wollen. Oder noch weniger von rechten Verschwörungsleuten und Nazis, die sich auch auf bürgerlichen Frieden mit Russland beziehen, die immer wieder versuchen, einen Fuß in den Gegenprotest zu bekommen. Auch diesmal kamen Leute von der „Deutschen Mitte“, Esoteriker*innen und Querfrontler*innen; Oertels Pegida-Nazis machten anders als im Vorjahr eine eigene „Demo“. Außerdem kamen einige deutsch-russische Nationalpazifist*innen mit den entsprechenden Fähnchen. So verständlich die Abneinung gegen diese Leute ist, ist der Verzicht auf den politischen Kampf um die Führung des Protests, den der Boykott schließlich bedeutet, ebenfalls nicht richtig – aber hauptverantwortlich für den falschen Kurs bleibt die aktuelle Protestführung.

Das Bündnis gegen die Siko will sich mit rechten Elementen nicht gemein machen. Richtigerweise distanziert es sich immer wieder von Rechten, Rassist*innen, Antisemit*innen, Verschwörungstheoretiker*innen. Aber seine strategische Ausrichtung ohne festen Klassenstandpunkt lässt es zu, dass solche Elemente sich trotzdem auf der Demo wohlfühlen – und viele Linke eben deshalb nicht mehr.

Warum also gibt es keine konkretere Perspektive der Arbeiter*innenklasse und ihrer kämpfenden Verbündeten für einen Kommunisten wie Walter Listl, der das Anti-Siko-Bündnis leitet? Warum gibt es anstatt einer internationalistischen proletarischen Perspektive nur die Hoffnung eines kapitalistischen Friedens mit Putin, also auf eine Neuorientierung der bürgerlichen Außen- und Sicherheitspolitik, die bisher nie Frieden brachte? Warum ist den linken Organisator*innen nicht klar, dass eine bürgerliche, nicht internationalistische „Frieden mit Russland“-Rhetorik den Protest in der jetzigen Konjunktur automatisch nach rechts öffnet, ob man das will oder nicht?

Aktualität einer Kritik an der „Volksfront“

Die falsche Strategie, die den Anti-Siko-Protest erfolglos macht und so demobilisiert, ist die Behauptung, ein klassenübergreifendes Bündnis sei effektiv gegen Unterdrückung („Volksfront“). Der grundsätzliche „etappistische“ Fehler, die Arbeiter*innenklasse politisch unterzuordnen, wiederholte sich nach seinem Test im Spanischen Bürger*innenkrieg das ganze 20. Jahrhundert hinweg viele Male und verbreitete sich weit über seinen Ursprung im Stalinismus hinaus. Der Maoismus kannte eigene Interpretationen der Volksfront, die sich auch gegen die Sowjetunion richteten. Auch die trotzkistisch-zentristischen Teile der ehemaligen Vierten Internationale verzichteten zunehmend auf die strategische Unabhängigkeit der Arbeiter*innenklasse, ordneten sich Volksfronten unter und scheiterten. Noch heute ziehen viele die Analogie mit Spanien 1936, zum Beispiel zu Rojava. Die Tragödie an allen „Volksfront“-Ansätzen ist, dass die bürgerlichen Bündnispartner*innen ihre eigenen Interessen im Sinn haben, also wenig zum Bündnis beitragen, während die Arbeiter*innenklasse durch die Volksfront um die Erfahrung einer eigenständigen Politik gebracht wird, ja von kommunistischen und linken Advokat*innen der Volksfront sogar die Verbrechen der Bürgerlichen gerechtfertigt werden müssen (wie heute gegenüber Putin).

Die Sowjetunion gibt es nicht mehr. Warum also über eine gescheiterte Strategie reden, die von ihr ausging? Weil die Volksfront-Ideologie weltweit weiter lebt, sei es im Bündnis Angela Davis‘ mit den US-Demokraten gegen Trump oder im bürgerlichen Diplomatismus Wagenknechts gegenüber Putin. Der bürgerliche Diplomatismus, der auch die Anti-Siko-Leitung antreibt, basiert dabei auf dem Volksfront-Konzept, dass die „Feinde unserer Feinde unsere Freunde“ sind.

Die Volksfront ist letztlich schlicht sozialdemokratisch. Denn sie wendet sich von der Arbeiter*innenklasse als eigenständiges strategisches Subjekt des Fortschritts ab. Das geschieht natürlich meist nicht bewusst, sondern viele ehrliche Kämpfer*innen folgen dieser Strategie, weil sie nichts anderes kennen.

Im Protest gegen die Siko führt sich die Volksfront inzwischen ad absurdum: Angeblich sollte sie eine breite Beteiligung ermöglichen – in der Vergangenheit hieß es in den Bündnis-Diskussionen um eine stärkere Ausrichtung auf die Arbeiter*innenklasse, man wollte ein breites Bündnis und eine Pluralität der Ansätze –, doch es werden immer weniger.

Über das linksradikale Spektrum hinaus gibt die Demonstration wenigen jungen Menschen einen guten Grund zu kommen: In den Schulen, Universitäten, Ausbildungsstätten und Betrieben fehlen Kampagnen-Ansätze, die das eigene Interesse in einem Protest gegen die Siko aufzeigen. Man beschränkt sich auf die Mobilisierung der eigenen Szene. Nicht die leider bestehende politische Offenheit zum Bürger*innentum macht so einen Protest groß, sondern echte Versuche zum Dialog mit Jugendlichen und Arbeiter*innen.

Warum die Arbeiter*innenklasse?

Mein Gegenvorschlag zur gescheiterten Volksfront ist das Fallenlassen bürgerlicher Pazifismus-Rhetorik und stattdessen die Zuwendung des Protests auf die Arbeiter*innenklasse als anführendes Subjekt in einem Bündnis mit Unterdrückten. Ist das realistisch?

In der radikalen Linken hält sich hartnäckig das Gerücht, die Arbeiter*innenklasse (in Deutschland) sei nicht (mehr) zur eigenen revolutionären Subjektivität fähig. Davon gibt es einige Varianten, die ich widerlegen möchte, etwa:

1. Es gibt keine Arbeiter*innenklasse mehr und wenn doch, spielt sie keine so große Rolle mehr wie in Zeiten Marxens und Lenins.

2. Oder: Die Privilegien der Facharbeiter*innen in Deutschland sind so groß, dass sie mehr gemeinsame Interessen mit ihren Bossen als mit den Arbeiter*innen anderer Länder haben.

3. Wohl am verbreitetsten: Arbeitskämpfe schön und gut, Streiks sind aber nur eines von vielen gleichwertigen Protestmitteln und man soll die Pluralität von Strategien respektieren.

4. Auch in der Variante: Stimmt eigentlich irgendwie, aber erst einmal braucht es eine breite Bewegung, dann können wir über so was wie die richtige linke Strategie reden.

Warum sind diese Einwände falsch?

Erstens, dafür muss man natürlich definieren, was Arbeiter*in und Kapitalist*in bedeutet: ersteres die Freiheit, die eigene Arbeitskraft zu verkaufen bei gleichzeitiger Freiheit von Produktionsmitteln – letzteres das Eigentum an Produktionsmitteln und die Herstellung von Mehrwert durch die Ausbeutung von Arbeiter*innen. Die internationale Arbeiter*innenklasse in diesem Sinne war nie so groß wie heute, sie stellt inzwischen die Mehrheit der Weltbevölkerung und wächst noch immer. Letztes Jahr streikten in Indien 180 Millionen Arbeiter*innen. In Frankreich gingen Millionen Arbeiter*innen gegen die Arbeitsmarktreform auf die Straße, es gab weitere wichtige Kämpfe letztes Jahr. In Deutschland existiert nach wie vor die am besten organisierte Arbeiter*innenklasse der Welt. Das Problem ist nicht das Fehlen der Klasse – oder ihrer grundlegenden Subjektivität –, sondern ihre schlechte Führung.

Zweitens, der Chauvinismus ist nur scheinbar im Interesse „privilegierter“ Sektoren der Arbeiter*innenklasse in Deutschland. Tatsächlich nützt dieses Missverständnis neben dem Kapital nur der Bürokratie, die zwischen den Klassen vermittelt: Die objektiven Interessen des Proletariats sind denen des Kapitals durch das Marx‘sche Lohngesetz insgesamt entgegengerichtet, das bekamen auch Kernsektoren unserer Klasse mit der Kurzarbeit oder der Schließung von Opel Bochum zu spüren. Die Sozialpartnerschaft in Deutschland ist zudem morsch, es gibt immer mehr prekäre Sektoren, die allgegenwärtige Klassenkollaboration verhindert aber den gemeinsamen Kampf, zum Beispiel mit den ebenfalls überwiegend prekären Geflüchteten. Sie lähmte die Klasse in der Wirtschafts- und EU-Krise, was die Niederwerfung Südeuropas erlaubte – und das deutsche Kapital stärkte, während Prekarisierung sich hierzulande weiter breitmachen kann. Und genau diese Passivität erlaubt einen aggressiveren außen- und verteidigungspolitischen Kurs.

Drittens, richtig, alle Kämpfe gegen Ausbeutung und Unterdrückung sind wichtig. Aber sie haben Unterschiede in ihrer Hebelwirkung. Die Kontrolle über die Produktion zu haben bedeutet die Machtfrage stellen zu können. Die Schritte dorthin einigen die Arbeiter*innenklasse: Wer selbst eine Fabrik betreiben kann, lernt, dass sie*er auch ein Land betreiben könnte. „War starts here“ ist ein berühmter Anti-Kriegs-Slogan, der seine Richtigkeit hat, zum Beispiel mit den vielen Kriegskonzernen in und um München – doch ebenso richtig ist strategisch „War ends here“, sobald die Arbeiter*innen sich weigern, Material für Krieg gegen ihre Klassengeschwister zu liefern und ihre Arbeit stattdessen in den Dienst der Gesellschaft stellen. Schon das kann weder eine Menschenkette noch ein „Sozialstreik“ leisten. Schließlich kann aus einem Generalstreik unter revolutionärer Führung die Erhebung der Arbeiter*innenklasse hervorgehen, die das Ende der Diktatur des Kapitals und, vervollständigt auf der Weltarena, andauernden Frieden ohne Unterdrückung bedeutet (Sozialismus).

Viertens, eine „breite Bewegung“ ohne eigene Aktivität der Arbeiter*innenklasse wurde erst in den letzten Jahren im Spanischen Staat (Podemos) oder Griechenland (Syriza) ausprobiert und scheiterte ebenso wie der ganze Arabische Frühling, der in einen Herbst umschlug. Eben weil sich ihre kleinbürgerliche Führung Richtung Regierungsbeteiligung bewegte und auf die Arbeiter*innenklasse verzichtete (Podemos), die Regierung selbst übernahm, die Mobilisierung abwürgte und Spardiktate umsetzte (Syriza) oder aufgrund ihrer fehlenden sozialen und ökonomischen Macht aus den Betrieben abebbte, zerschlagen oder militärisch verdrängt wurde (Arabischer Frühling).

Die Rolle der Arbeiter*innenklasse ist es nun keineswegs, breite soziale Proteste zu ersetzen – sondern sie anzuführen und durch ihre Stellung im Produktionsprozess mit Macht zu versehen, als Agentin und in Verschmelzung mit demokratischen Kämpfen wie um Bleiberecht und Feminismus aufzutreten. Und natürlich mit ihrer organisierten Macht den Angriffen zu trotzen, die Bombardements, Terror und Besatzung weltweit für die Unterdrückten bedeuten.

Das passiert nicht spontan, sondern durch die bewusste Verschmelzung der Avantgardesektoren der Klasse und der Linken zu einer revolutionären Partei nach Typ der erfolgreichen Bolschewiki. Diese Parteientstehung ist ein Prozess und RIO, als Initiatorin von Klasse Gegen Klasse, sieht sich selbst nicht als eine „kleine Form“ dieser Partei, sondern möchte die Diskussion über ihre Notwendigkeit beginnen. Zunächst ist dafür eine gegen die Sozialpartnerschaft gerichtete Orientierung auf die Arbeiter*innenklasse in Programm und Aktionen notwendig – besonders auf die Gewerkschaften –, die die bürokratischen Führungen konfrontiert und neue Erfahrungen in tatsächlichen Kämpfen ermöglicht. Dazu gehört die Einsicht, dass die Kampfformen der Arbeiter*innenklasse – besonders Streiks – nicht beliebig durch andere Taktiken zu ersetzen sind, sondern eine andere Qualität als kleinbürgerliche und bürgerliche Ansätze haben.

Was sonst, etwa bis zur Revolution warten?

Da der Krieg aus dem Kapitalismus hervorgeht, kann er nicht in einer klassenübergreifenden Strategie beendet werden. Tatsächlich ist die Strategie gegen Krieg („Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“, Clausewitz) mit den gleichen Maßstäben zu messen wie die Strategie gegen den Kapitalismus überhaupt – und sollte nicht separat verhandelt werden. Wenn der Imperialismus als höchstes kapitalistisches Stadium die ständige Neuaufteilung der Welt nach Kapitalblöcken ist, braucht es eine Strategie, die sowohl „friedlichen“ als auch ihren kriegerischen Mitteln dieser Blöcke etwas entgegensetzt und die Handlungsmacht der eigenen weltweiten Klasse vergrößert.

Ein häufiges Argument für die Umsetzung klassenübergreifender Bündnisse – in diesem Fall eher Appelle, da das aktuelle Anti-Siko-Bündnis dem Bürger*innentum und Putin reichlich egal sein dürfte – ist in etwa: Wir können doch nicht bis zur Revolution warten! Wir müssen jetzt etwas tun! Sonst gibt es Krieg! Das schadet doch der Linken und der Arbeiter*innenbewegung noch mehr!

Tragischerweise führt bürgerlicher Pazifismus aber nicht zu Frieden, weder mit Russland – das auch zu einem Bündnis mit Staaten „des Westens“ einlenken könnte, zudem die eigene Arbeiter*innenklasse brutal unterdrückt – noch mit sonst wem. Denn Kriege im Kapitalismus sind nicht Entscheidungen von aggressiven, verschworenen „Machteliten“, die mit kluger Diplomatie und Vernunft beendet werden könnten, auch nicht Klientelpolitik für die Rüstungslobby. Kapitalistische Kriege gehen aus der Logik des Wirtschaftssystems hervor und können nur gegen das kapitalistische System aufgehalten werden, nicht mit ihm. Das habe ich in meinem letzten Diskussionsbeitrag zur Siko kurz vor der Demo versucht zu zeigen. Die Etappe des zusammen mit bürgerlichen Teilen angestrebten „kapitalistischen Friedens“, in dem man dann endlich Klassenkampf führen könnte, wird also nie erreicht.

Tatsächlich heißt eine strategische Arbeiter*innenposition genau das Gegenteil von „auf bess‘re Zeiten warten“. Während bürgerlicher Pazifismus im Resultat nur Appelle an kapitalistische Diplomat*innen bedeuten kann – denn es fehlt ein alternatives Subjekt –, brächte eine eigene Aktivität der Arbeiter*innenklasse im Bündnis mit Unterdrückten die Möglichkeit neuer Errungenschaften im Hier und Jetzt. Die Volksfront ist eben die Trennung einer abstrakten, romantisierten oder irgendwann fern-zukünftigen Revolution von tatsächlichen, gegenwärtigen Aktivitäten für dringend benötigte Verbesserungen.

Zum Beispiel könnten jetzt heute die Gewerkschaften für die Gleichstellung von Geflüchteten am Arbeitsmarkt aktiv werden, in Verbund mit einer Anti-Prekarisierung-Kampagne. Oder die Linkspartei könnte in Berlin und Brandenburg von heute auf morgen ihre Abschiebungen stoppen, die repressives Resultat einer Welt der Kriege sind, sogar ohne das Gesetz zu ändern.

Man denke aber weiter, wenn diese Kämpfe erfolgreich sind und sich ausdehnen: Organisierte Flughafenarbeiter*innen und Pilot*innen könnten Abschiebungen wie die aktuellen nach Afghanistan verweigern, im Gegenzug könnte man sich von Bewegungsseite für ihre Arbeitsbedingungen einsetzen und so das Bewusstsein einer Einheit der Arbeiter*innenklasse stärken.

Gemeinsam wäre es auch möglich, gegen NATO-Einsätze in Osteuropa, Nordafrika und im Nahen Osten Blockaden und Streiks in Deutschland zu organisieren, die Militärinfrastrukturen lahmlegen. In der IG Metall könnte eine Strömung für die Umwandlung von Rüstungsindustrie in zivile Projekte gebildet werden, weil „ihre Kriege unsere Toten sind“ und die Rüstung nicht im Interesse der Arbeiter*innen stattfindet.

Gegen Abschiebung und Krieg könnte das Anti-Siko-Bündnis eine antikapitalistische Kampagne in Schulen und Universitäten machen. Das fast nur von Kleingruppen getragene bundesweite Bündnis „Jugend gegen Rassismus“ machte 2016 vor, dass eine solche Kampagne realistisch ist.

Derlei Ideen gibt es viele. Sie sind umsetzbar, wenn vorhandene Kämpfe zusammengeführt werden und Teile der Arbeiter*innenklasse in den Diskussionsprozess gezogen werden, die darin ihre eigenen Interessen erkennen können. Und wenn die Klasse schließlich ihre Waffe im „Krieg dem Kriege“ schlechthin einsetzt: den politischen Streik.

Sicher wird es nicht sofort gelingen, man wird kämpfen und lernen müssen. Aber selbst der Versuch wäre weit besser als sich von einem Theologen und einer Kabarettistin kleinbürgerliche Verschwörungsgeschichten anhören zu müssen und bis zum nächsten Jahr zu Hause zu bleiben mit der bangen Hoffnung, dass irgendein*e russlandfreundliche*r Diplomat*in etwas weniger eskaliert, weil wir sie*ihn mit moralischen Argumenten darum gebeten haben. Jeder kleine Schlag der Arbeiter*innenklasse würde das Kapital als Ganzes schwächen und eine bessere Ausgangslage für weitere Kämpfe ermöglichen.

Nach der Siko ist vor der Siko: Die Vorbereitung für G20 steht an, auch ein wichtiger antiimperialistischer Protest, zu dem Aktivist*innen aus aller Welt kommen werden. Diesmal in Hamburg, wo die radikale Linke stärker ist – auch eine Provokation. Umso wichtiger, dass wir jetzt darüber sprechen, wie sich die Linke bundesweit und international aufbauen und tatsächliche Stärke gewinnen kann – meiner Ansicht nach ist das nur mit einer eigenständigen Strategie der Arbeiter*innenklasse möglich.

Möchtest du oder möchte deine Gruppe etwas zu diesem Thema veröffentlichen? Klasse Gegen Klasse bietet das Offene Forum als Plattform der linken Debatte an!