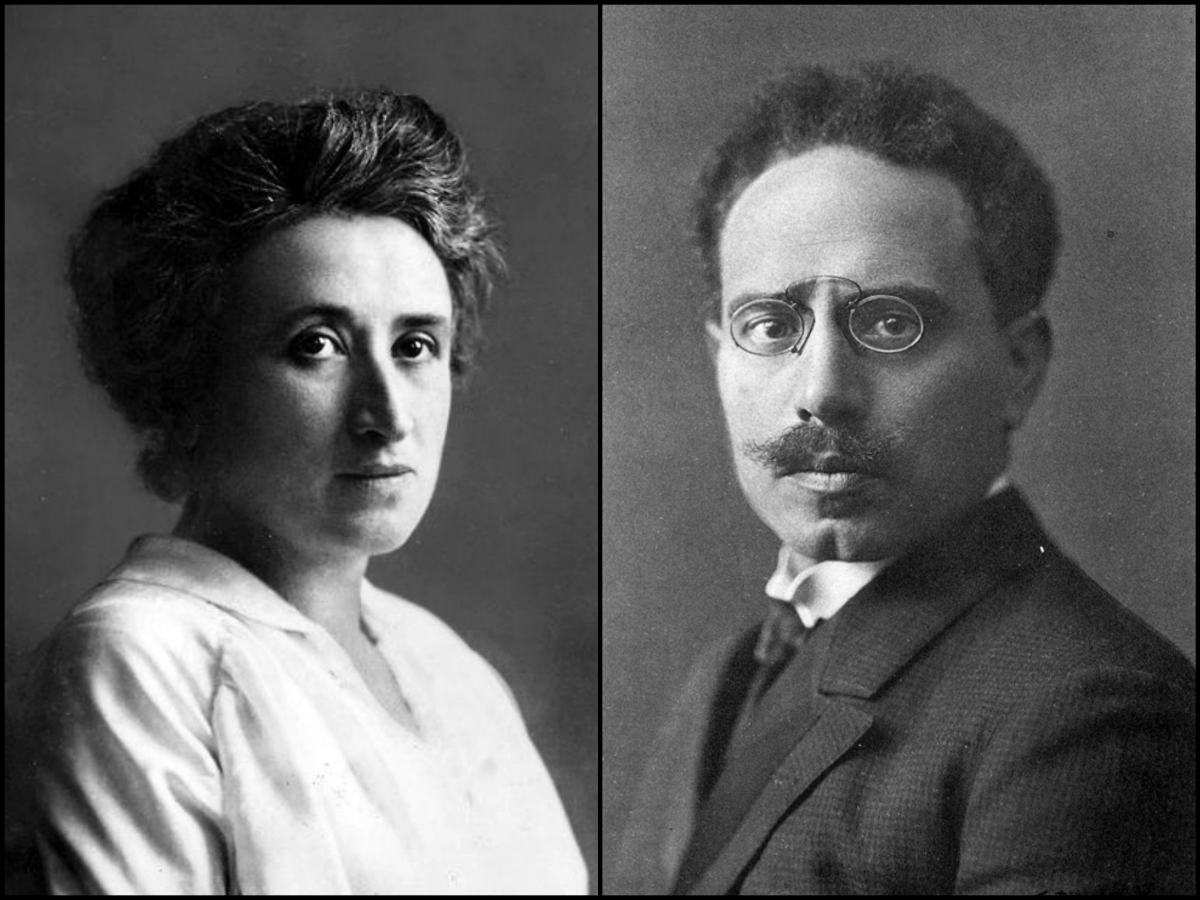

Sahra und Oskar vs. Rosa und Karl

Sollen Linke für eine Begrenzung der Einwanderung eintreten? Die Debatte, die Wagenknecht und Lafontaine aufwerfen, ist nicht neu. Vor 110 Jahren debattierte der Internationale Sozialisten-Kongress in Stuttgart über genau diese Frage. Die überwiegende Mehrheit der Delegierten, darunter auch Luxemburg und Liebknecht, trat für offene Grenzen ein.

Nehmen Einwanderer*innen unsere Jobs weg? Diese Sorge ist so alt wie die Arbeiter*innenbewegung selbst.

Als die ersten Frauen in die Fabriken gingen und für niedrigere Löhne zu schuften anfingen, zerstritten sich männliche Gewerkschafter: Sollte man fordern, dass die neuen Kolleginnen wieder nach Hause geschickt werden? Oder eher dafür streiten, dass alle den gleichen Lohn bekommen?

Oskar Lafontaine schreibt also nichts neues, wenn er in einem viel diskutierten Facebook-Post „die Lasten der Zuwanderung“ anprangert, nämlich: „verschärfte Konkurrenz im Niedriglohnsektor, steigende Mieten in Stadtteilen mit preiswertem Wohnraum und zunehmende Schwierigkeiten in Schulen mit wachsendem Anteil von Schülern mit mangelnden Sprachkenntnissen“.

Vor ziemlich genau 110 Jahren gab es ganz ähnliche Stimmen in der Arbeiter*innenbewegung. Deswegen gab es im August 1907 beim internationalen Sozialistenkongress in Stuttgart eine breite Debatte darüber. Eine Woche lang trafen sich fast 900 Delegierte von 25 sozialistischen Parteien in der Liederhalle in der Hauptstadt des relativ liberalen Königreichs Württemberg.

Wie sollten Sozialisten auf die Probleme der Arbeitsmigration reagieren? Die Resolution verdient es, ausführlich zitiert zu werden:

Die Ein- und Auswanderung der Arbeiter sind vom Wesen des Kapitalismus ebenso unzertrennliche Erscheinungen wie die Arbeitslosigkeit, Überproduktion und Unterkonsum der Arbeiter. Sie sind oft ein Mittel, den Anteil der Arbeiter an der Arbeitsproduktion herabzusetzen und nehmen zeitweise durch politische, religiöse und nationale Verfolgungen anormale Dimensionen an.

Der Kongress vermag ein Mittel zur Abhilfe der von der Aus- und Einwanderung für die Arbeiterschaft etwa drohenden Folgen nicht in irgendwelchen ökonomischen oder politischen Ausnahmemaßregeln zu erblicken, da diese fruchtlos und ihrem Wesen nach reaktionär sind, also insbesondere nicht in einer Beschränkung der Freizügigkeit und in einem Ausschluss fremder Nationalitäten oder Rassen.

Dagegen erklärt es der Kongress für eine Pflicht der organisierten Arbeiterschaft, sich gegen die im Gefolge des Massenimportes unorganisierter Arbeiter vielfach eintretende Herabdrückung ihrer Lebenshaltung zu wehren, und erklärt es außerdem für ihre Pflicht, die Ein- und Ausfuhr von Streikbrechern zu verhindern. Der Kongress erkennt die Schwierigkeiten, welche in vielen Fällen dem Proletariat eines aus hoher Entwicklungsstufe des Kapitalismus stehenden Landes aus der massenhaften Einwanderung unorganisierter und niederer Lebenshaltung gewöhnter Arbeiter aus Ländern mit vorwiegend agrarischer und landwirtschaftlicher Kultur erwachsen, sowie die Gefahren, welche ihm aus einer bestimmten Form der Einwanderung entstehen. Er sieht jedoch in der übrigens auch vom Standpunkt der proletarischen Solidarität verwerflichen Ausschließung bestimmter Nationen oder Rassen von der Einwanderung kein geeignetes Mittel, sie zu bekämpfen.

Erstaunlich, wie aktuell dieses Dokument wirkt!

Der Kongress lehnte jede „ökonomische oder politische Ausnahmemaßregel“, ja jede „Beschränkung der Freizügigkeit“ ab. Grenzkontrollen haben die Delegierten als „fruchtlos und reaktionär“ verurteilt.

Stattdessen entwickelten sie einen ganzen Katalog von Maßnahmen, um die Lebensbedingungen von allen Lohnabhängigen – einheimischen und zugewanderten – zu verbessern. Dazu gehörten „Verkürzung des Arbeitstages“, „Minimallohnsatz“, „strenge Aufsicht über die Wohnungsbeschränkungen“.

Gleichzeitig forderten sie die „Abschaffung aller Beschränkungen“ für Migrant*innen und eine „weitgehende Erleichterung der Naturalisation“, also Einbürgerung.

Diese Forderungen sollten durch gemeinsame Kämpfe erreicht werden. Deswegen forderte der Kongress auch: „Uneingeschränkter Zutritt der eingewanderten Arbeiter in die Gewerkschaften aller Länder“.

Auf dem Kongress gab es auch eine „revisionistische“ oder reformistische Minderheit. Delegierte aus 18 Ländern legten ein „Amendment“ zum Resolutionsentwurf vor. Sie waren nicht grundsätzlich gegen Abschiebungen, sondern nur gegen politische und willkürliche:

Regelung der Ausweisung Landesfremder, welche nicht aus politischen Gründen und auch nicht auf administrativem Wege, sondern nur durch Gerichtsbeschluß verfügt werden darf.

Doch dafür fanden sie keine Mehrheit. Ihren Antrag mussten sie zurückziehen. Diese rechte Minderheit bestand aus den gleichen Menschen, die den Kolonialismus und später den Ersten Weltkrieg unterstützten.

Die überwiegende Mehrheit der sozialistischen Bewegung vor dem Ersten Weltkrieg lehnte jegliche Beschränkung der Einwanderung ab. Aus Deutschland haben Luxemburg, Liebknecht, Mehring, Kautsky und Zetkin an diesem Kongress teilgenommen. Einen Monat später bekräftigte Karl Liebknecht diese Position beim Essener Parteitag der SPD:

Fort mit dem Damoklesschwert der Ausweisung! Das ist die erste Voraussetzung dafür, daß die Ausländer aufhören, die prädestinierten Lohndrücker und Streikbrecher zu sein. Die Beschäftigung mit der Wanderungsfrage ist ein Ruhmesblatt für den Internationalen Kongreß.

Wenige Jahre später argumentierte Wladimir Illjitsch Lenin ganz in diesem Sinn:

Es besteht kein Zweifel, dass nur äußerstes Elend die Menschen veranlasst, die Heimat zu verlassen und dass die Kapitalisten die eingewanderten Arbeiter in gewissenlosester Weise ausbeuten. Doch nur Reaktionäre können vor der fortschrittlichen Bedeutung dieser modernen Völkerwanderung die Augen verschließen. Eine Erlösung vom Joch des Kapitals ohne weitere Entwicklung des Kapitalismus, ohne den auf dieser Basis geführten Klassenkampf gibt es nicht und kann es nicht geben. Und gerade in diesen Kampf zieht der Kapitalismus die werktätigen Massen der ganzen Welt hinein, indem er die Muffigkeit und Zurückgebliebenheit des lokalen Lebens durchbricht, die nationalen Schranken und Vorurteile zerstört und Arbeiter aller Länder in den großen Fabriken und Gruben Amerikas, Deutschlands usw. miteinander vereinigt.

Die Arbeiter*innenbewegung sollte ihre Klassengeschwister nicht an der Landesgrenze aufhalten – sondern im Gegenteil, die neuen Kolleg*innen in die gemeinsame Kampffront hineinziehen!

Und heute?

Wie hat sich diese Debatte in den letzten 110 Jahren verschoben? Das Kapital versucht weiterhin, Arbeitsmigrant*innen für Hungerlöhne auszubeuten und dadurch das Lohnniveau für alle Lohnabhängige zu senken.

Es gibt weiterhin Stimmen wie von Oskar Lafontaine, die die Mauern um „unsere Sozialsysteme“ noch höher ziehen wollen, so wie es der alte Sozialdemokrat seit Jahrzehnten fordert.

Und auch für gemeinsame Organisierung müssen wir noch immer kämpfen. Die Führung der Gewerkschaft ver.di zum Beispiel tut sich schwer damit, angeblich „illegale“ Arbeiter*innen bei sich zu organisieren. Dabei wussten die Sozialisten des 19. Jahrhunderts schon, dass kein noch so brutales Grenzregime die Migration aufhalten wird. Restriktionen führen dazu, dass Zuwanderer*innen noch weniger Rechte haben – und deswegen ihre Arbeitskraft für noch weniger Geld verkaufen müssen.

Die Äußerungen von Wagenknecht und Lafontaine sind nach der Stuttgarter Resolution ganz klar „reaktionär“ – wenn Lohnabhängige ohne Papiere anders behandelt werden als Lohnabhängige mit Papieren, dann ist das Rassismus.

Aber was würden Rosa und Karl zur Linkspartei sagen? In ihrem Parteiprogramm vertritt die Linkspartei Positionen, die gar nicht so schlecht sind: „Offene Grenzen für alle Menschen“ werden gefordert. Aber wie sieht es in der Praxis aus?

Praxis der Linkspartei

Unter den Kritiker*innen von Wagenknecht und Lafontaine gibt es nicht wenige, die genauso rassistische Politik umsetzen. Alexander Fischer zum Beispiel hat das Facebook-Manifest des Saarländers zu Recht als „Niedertracht“ bezeichnet. Doch für welche Politik steht Fischer als Staatssekretär für Arbeit und Soziales im rot-rot-grünen Senat von Berlin?

Die rot-rot-grüne Regierung in Berlin hat es im ersten Quartal dieses Jahres geschafft, „deutlich mehr Menschen“ abzuschieben als ihre rot-schwarze Vorgängerin. Abschiebung bedeutet konkret, dass Lohnabhängige von bewaffneten Schläger*innen aus ihren Wohnungen gerissen und in Flugzeuge gezwungen werden. Diese Gewalttat traumatisiert nicht nur die unmittelbar Betroffenen, sondern verbreitet auch Angst bei unzähligen anderen Menschen, die deswegen noch tiefer im Untergrund schuften. Wenn das nicht niederträchtig ist…

Die eigentliche Ursache für den Misserfolg der Linkspartei im sogenannten „Prekariat“ lässt sich an der Person Fischers ganz gut erkennen. Vor einem halben Jahr saß der Staatssekretär auf einer Veranstaltung mit mehreren hundert Beschäftigten aus Berliner Landesbetrieben – viele in outgesourcten Tochterunternehmen ohne Tarifverträge. Als linker Staatssekretär trägt er die Mitverantwortung dafür, dass diese Arbeiter*innen teilweise trotz Vollzeit nur 900 Euro mit nach Hause nehmen. Ein rot-roter Senat hat diese Tarifflucht erst ermöglicht. Fischer machte deutlich, dass sie von der Linkspartei nichts erwarten können.

Erschreckend, und gleichzeitig verständlich, dass einige dieser Arbeiter*innen ihr Kreuz bei der AfD gemacht haben werden – man musste es „denen da oben“ zeigen, und dazu gehören scheinbar auch manche „Linke“.

Fundamentale Unterschiede

Die gesamte Linkspartei ist also meilenweit von den Grundsätzen der sozialistischen Bewegung vor 110 Jahren entfernt. Die einen, wie Wagenknecht und Lafontaine, hetzen gegen „Fremdarbeiter“; die anderen, wie die „regierenden Genoss*innen“ in Berlin, Brandenburg und Thüringen, schieben ab. Sie alle wollen den Kapitalismus mitgestalten. Nur eine Minderheit der Linkspartei-Mitglieder – Insider*innen schätzen sie auf neun Prozent – lehnt den Kapitalismus und damit auch rassistische Politik ohne Wenn und Aber ab.

Die SPD von damals hatte in ihrer überwältigenden Mehrheit verstanden, dass jede Grenzkontrolle reaktionär, jede Abschiebung rassistisch ist. UDieser fundamentale Unterschied zur Linkspartei von heute hat einen einfachen Grund: 1907 war es eine Selbstverständlichkeit, dass Sozialist*innen in einer bürgerlichen Regierung nichts zu suchen hatten. Rosa Luxemburg brachte das auf den Punkt:

In der bürgerlichen Gesellschaft ist der Sozialdemokratie dem Wesen nach die Rolle einer oppositionellen Partei vorgezeichnet, als regierende darf sie nur auf den Trümmern des bürgerlichen Staates auftreten.

Der Linkspartei ist umgekehrt dem Wesen nach die Rolle einer Regierungspartei vorgezeichnet. Und das bedeutet immer, die Verantwortung für Abschiebungen, Kürzungen und Privatisierungen zu übernehmen.

Den rassistischen Flügeln der Linkspartei müssen wir eine Absage erteilen. Nötig ist eine Partei, die die Prinzipien des Sozialisten-Kongresses von 1907 fortsetzt – eine Partei, die den bürgerlichen Staat abreißen und auf ihren Trümmern eine neue Gesellschaft aufbauen will; eine Partei, die auf die revolutionäre Mobilisierung der Arbeiter*innen statt auf Regierungsposten setzt.

Klingt eine revolutionär-sozialistische Partei in der heutigen Welt unrealistisch? In Frankreich hat der antikapitalistische Autoarbeiter, Philippe Poutou, knapp eine halbe Million Stimmen bei den Präsidentschaftswahlen erhalten. In Argentinien bekommt die revolutionäre Linke bei Wahlen regelmäßig mehr als eine Million Stimmen. Auch in Griechenland gibt es zehntausende Linke, die gegen die neoliberal und rassistisch gewendete Politik der Regierung der „Linkspartei“ SYRIZA organisieren.

Warum sollte es in Deutschland unmöglich sein, eine Partei aufzubauen, die jeden Rassismus bekämpft, und deswegen auch jeden Posten im bürgerlichen Staat ablehnt? Auch jene neun Prozent der Linkspartei-Mitglieder, die mit ihren Regierungssozialist*innen nichts anfangen können, sind aufgerufen, am Aufbau einer solchen Partei mitzuwirken.

Dieser Beitrag wurde für die Debatte bei Neues Deutschland verfasst. Leider hat sich die Redaktion gegen eine Veröffentlichung entschieden.

Das ganze Protokoll der Tagung ist hier: Internationaler Sozialisten-Kongress zu Stuttgart, 18. bis 24. August 1907.