Der Nutzen des Populismus: Widersprüche einer misslungenen reformistischen Strategie

Reflexionen zu Chantal Mouffes neuem Werk „Für einen linken Populismus“.

Der “populistische Moment”

Die Anordnung der politischen Landschaft nach der Krise von 2008 erlaubt es uns, mit annähernder Sicherheit festzustellen, dass der „Populismus“ das neue verfluchte Phänomen darstellt, das uns noch eine ganze Zeit beschäftigen wird.

Auf der beschreibenden Ebene beschreibt der Begriff „Populismus“ eine markante Wirklichkeit: Die traditionellen sozialdemokratischen und konservativen Parteien stürzen ab, die neoliberale Hegemonie ist in der endgültigen Krise und es erblühen politische Varianten rechts und links der „extremen Mitte“ (1). Bis hierhin sind wir uns alle einig. Indes hat die Politikwissenschaft bewiesen, dass die Bedeutung der Kategorie „Populismus“ schwer fassbar ist. Und es gibt so viele „Populismen“ wie es Bewegungen, Anführer*innen und Parteien gibt, die im Namen der Spaltung zwischen der „Bevölkerung“ und den „Eliten“ sprechen.

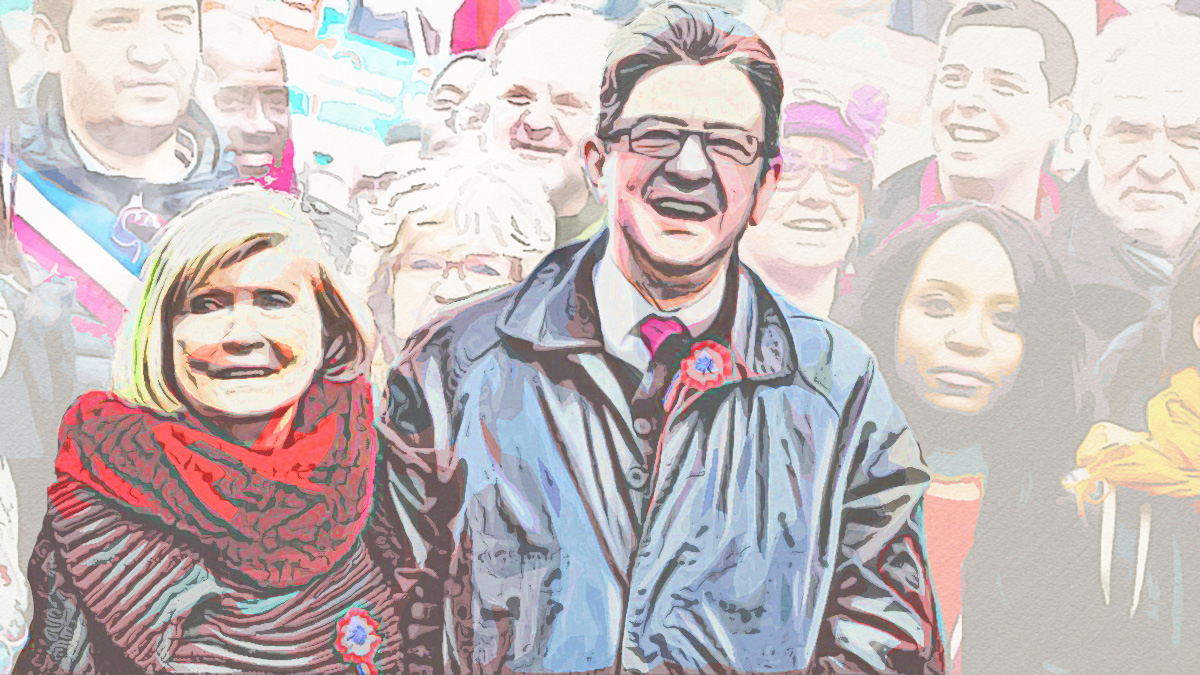

Der Triumph des Brexit-Lagers in Großbritannien und Donald Trumps in den Vereinigten Staaten, die Koalitionsregierung Italiens zwischen der protofaschistischen „Lega“ (ehemalige „Lega Nord“) und dem „Movimento Cinque Stelle“ (M5S – „Fünf-Sterne-Bewegung“), der „Front National“ von Marine Le Pen und „La France Insoumise“ (LFI – „Unbeugsames Frankreich“) von Jean-Luc Mélenchon in Frankreich, SYRIZA in Griechenland, Podemos im Spanischen Staat, Bernie Sanders, Jeremy Corbyn etc. – sie alle zeigen, dass der Populismus aufgehört hat, ein Privileg (oder ein Fluch) der rückständigen Länder mit ihren späteten bürgerlichen Revolutionen zu sein, sondern sich als politischer Ausdruck der von der Großen Rezession hervorgerufenen Polarisierung in das Herz der kapitalistischen Demokratien eingenistet hat.

Dieser „Populistische Frühling“ – der sich bereits in seinem zweiten Jahrzehnt befindet, wenn man den praktisch abgeschlossenen Zyklus lateinamerikanischer „post-neoliberaler Regierungen“ mit Vertreter*innen wie Venezuelas Hugo Chávez oder Boliviens Evo Morale, als Präzedenzfällfe betrachtet – ist Gegenstand einer Unzahl theoretischer Produktionen und hitziger politischer Debatten.

Die liberalen Gegner*innen des Populismus präsentieren nichts großartig Neues. In Anlehnung an die Tradition der aufgeklärten Eliten des 20. Jahrhunderts sehen sie in dieser zweiten Welle des populistischen (populären?) Phänomens einen Ausdruck von Irrationalität, ähnlich der Religion (2), und damit eine direkte Bedrohung der (bürgerlich-kapitalistischen) konstitutionellen Demokratien, der Prinzipien der Aufklärung und der Moderne. Zu den aktivsten Kämpfer*innen des antipopulistischen Lagers gehört in Argentinien der Historiker Loris Zanatta, nicht zufällig einer der wichtigsten Autoren von La Nación, der führenden konservativen Tageszeitung Argentiniens.

Auf der anderen Seite des Grabens stehen die postmarxistischen Theoretiker*innen Ernesto Laclau (der 2014 starb) und Chantal Mouffe, die die Kategorie des Populismus aus dem Kuriositäten-Kabinett herausholten, in das sie vom Mainstream der politischen Theorie verbannt worden war. Mouffe und Laclau sind die organischen Intellektuellen des so genannten „linken Populismus“ geworden – einem diffusen politischen Lager, das von den Kirchner-Regierungen Agentiniens und dem Chavismus Venezuelas, bis zur spanischen Podemos und der Griechenlands SYRIZA reicht. So sollte es denn auch nicht verwundern, dass Chantal Mouffe zur Hausphilosophin Jean-Luc Mélenchons und inzwischen die (Wahl-)Strategin für „La France Insoumise“ geworden ist. Das Ziel ist es, LFI als erfolgreichen „Linkspopulismus“ zu konsolidieren und die Hegemonie des „Rechtspopulismus“ von Marine Le Pens „Front National“ herauszufordern, während man sich dabei einiger seiner Symbole bedient.

Von der „populistischen Vernunft“ zur „populistischen Strategie“

In Rückgriff auf die Ausführungen Ernesto Laclaus letztem systematischen Theoriewerk On Populist Reason veröffentlichte Chantal Mouffe vor Kurzem Für einen linken Populismus (3) – ein kurzer Text, der mehr ins literarische Genre des Pamphlets als in das der akademischen Schriften gehört.

Dass es kein akademisches Buch ist, bedeutet jedoch nicht, dass es keine Theorie hat, auch wenn dies nicht zentral ist oder im Zentrum der Diskussion steht. Das zeigt die Platzierung von Theorie lediglich in den letzten Seiten des Anhangs.

Die offenkundige Intention hinter diesem Buch bzw. Programm ist es, in die (post-)politische Konjunktur Westeuropas einzugreifen, die mit der Weltwirtschaftskrise 2008 begonnen habe. Laut Mouffe sei die Zukunft populistisch. Es bleibe zu definieren, ob sie von der politischen Rechten hegemonisiert werde und damit zu einem autoritären Regime führe, oder ob die linke Variante die Oberhand gewinne, was die Perspektive der „Rückeroberung und Radikalisierung der Demokratie“ eröffne. „Linker Populismus“ ist der Name, den Mouffe einer politisch-diskursiven Strategie verpasst, die die reformistische Illusion erneuert, die in die Krise geratene neoliberale Hegemonie durch ein anderes „radikaldemokratisches“ hegemoniales Projekt innerhalb der bestehenden Institutionen des bürgerlichen Staats und der sozialen Verhältnisse, auf denen er aufbaut, zu ersetzen.

Mouffe präsentiert eine knappe, aber präzise Zusammenfassung der Entwicklung des Systems von Kategorien, dass sie und Laclau ausgearbeitet haben. Von ihren postmarxistischen Formulierungen in Hegemonie und radikale Demokratie (1985) (4) bis zum Linken Populismus und der konsequenten Preisgabe aller Bezüge zu Marxismus und Sozialismus, wenn auch nicht ausgedrückt durch „radikalen Reformismus“.

Ohne so zu tun, die Lektüre des umfangreichen Werkes von Laclau-Mouffe ersetzen zu können, genügt es hier, einige Schlüsselbegriffe zu diskutieren und aus dem Jargon von Linguistik, Poststrukturalismus und Psychoanalyse in die Sprache von Politik und Strategie zu übersetzen.

Laut Mouffe habe der neoliberale Konsens zwischen den Parteien der (postpolitischen) „extremen Mitte“ eine „postdemokratische“ Situation geschaffen (5), die sie als Krise der liberalen Demokratie definiert, in der es kein alternatives Projekt zum oligarchischen neoliberalen Regime gebe. In ihren Worten bedeutet dies, dass der „agonistische“ Charakter der liberalen Demokratie, nach dem Konflikte innerhalb der bestehenden Institutionen stattfinden können, liquidiert sei.

Theoretischer ausgedrückt argumentiert Mouffe, dass es in demokratischen Regimen eine Spannung zwischen zwei Traditionen gebe: der „liberalen Tradition“ der Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und individuellen Freiheit; und der „demokratischen Tradition, die auf den Säulen der Gleichheit und der Volkssouveränität steht“ (6). Auf die Gefahr hin, zu sehr zu vereinfachen, existiert für Mouffe im Neoliberalismus zwar die Demokratie, aber reduziert auf ihre „liberale“ Ausdrucksform, das heißt die Wahlen, während die Komponente der Volkssouveränität jener untergeordnet wurde.

Aus dieser Krise erstand das „populistische Moment“, das wir jetzt erleben und das die zeitliche Dimension offensichtlich überschreitet. Während Einige es als Tragödie leben, weil der „Populismus der (extremen) Rechten“ bisher im Vorteil war, schlägt Mouffe vor, die Situation als eine große Chance zu sehen, die nur durch eine „populistische und linke“ Strategie genutzt werden könne. Dies bedeutet, einen „kollektiven Willen“ oder ein „Volk“ aufzubauen, indem eine Grenze gezogen wird, die das politische Feld zwischen einem „Wir“ und einem „Sie“ trennt. Es gibt zwei Schlüsselelemente dieser „populistischen Logik“ der Konstruktion eines „Volkes“: Erstens müsse unter einer Vielzahl von Forderungen eine existieren, die die Rolle des „leeren Signifikanten“ spielen könne, d.h. die aufgrund ihrer Unklarheit die Artikulation dieser Forderungen in einer „Äquivalenz-Kette“ erlauben würde (das wäre hegemoniale Artikulation). Zweitens gibt es die „fluiden Signifikanten“, die eine interne politische Grenze ziehen, die immer beweglich sein solle. Das soll bedeuten, dass sich nicht nur das ständig ändert, was das politische Lager zwischen „uns“ und „ihnen“ trennt, sondern auch, dass ein und dieselbe Forderung in entgegengesetzte Bedeutungssysteme umgesetzt werden kann. Zum Beispiel kann die Frage der Arbeitslosigkeit sich links artikulieren, wenn damit die Forderung nach Arbeitsplätzen verbunden wird, oder rechts, wenn sie beinhaltet, die Migrant*innen zu beschuldigen, dass sie die Arbeitsplätze wegnehmen würden.

Wie man ahnen kann, macht die „populistische Logik“ durch ihren Mangel an konkreten politischen Inhalten, ohne die Interessen mehr oder weniger permanenter gesellschaftlicher Gruppen und ohne Ideologie die Politik zu einem Formalismus. Dies bringt uns dazu, die „populistische Strategie“ als eine „Technik“ zur Anwendung zu konzipieren – was zur Folge hat, dass es neoliberale Populist*innen gibt (Thatcher, Reagan), Populist*innen der Elite (Macron), antineoliberale Populist*innen, fremdenfeindliche Populist*innen, rassistische Populist*innen, linke Populist*innen und so weiter. Damit hätte jede Politik ihre populistische Dimension.

Wenn Mouffe zufolge außerdem die traditionelle Spaltung in „rechts“ und „links“ nicht mehr zentral ist, und der Begriff „links“ nur als ergänzendes Adjektiv des Populismus genutzt wird, versteht man, warum eine der grundlegenden Kritiken anderer linker Intellektueller an diese „Strategie“ ist, worin dann der Unterschied zwischen linkem Populismus und recht(sextrem)em Populismus bestehe.

Das was die beiden Arten unterscheide, sei die Form wie „wir“ und „sie“ definiert wären, wobei Mouffe der gefühlsmäßigen, affektiven Dimenion (Spinoza) bei der Ausbildung politischer Identitäten eine wichtige Rolle zuschreibt (7). Laut der belgischen Philosophin ist das der Punkt, in dem das Scheitern nicht nur der Sozialdemokratie, sondern auch der marxistischen radikalen Linken begründet sei, welche Politik als eine rationale Aktivität begreifen würden.

Hier betreten wir einen gefährlichen Pfad. Mouffes Antwort ist, gelinde gesagt, beunruhigend. Dies umso mehr, wenn man den Rechtspopulismus nur als eine andere Form begreift, „demokratische Forderungen“ auszudrücken. Auf dieser theoretischen Grundlage integrierte Mélenchons Kampagne einige „Themen“ des Front National, wie „Sicherheit“ und nationale Souveränität (8). Dazu kommt, dass der Front National heute nur deshalb keine durch und durch faschistische Partei ist, weil die Situation nicht radikal genug ist. Aber angesichts einer Situation der Verschärfung des Klassenkampfes wäre er eine Grundlage einer faschistischen Bewegung.

Hegemonie versus Revolution?

Eine der grundlegenden Thesen von Hegemonie und radikale Demokratie ist, dass die Krise der traditionellen Linken (sozialdemokratisch, eurokommunistisch und marxistisch im Allgemeinen) eine Folge ihres Unverständnis der neuen sozialen Bewegungen gewesen sei, die nach Mai 1968 massiv entstanden sind. Die theoretische Erklärung von Laclau und Mouffe ist, dass der Marxismus in einem „Klassenessentialismus“ gefangen sei. Sie kritisieren damit einfach ausgedrückt die Tatsache, dass die politischen Identitäten Ausdruck der Stellung sozialer Akteur*innen im Produktionsprozess sind – aber nicht ihr unmittelbarer mechanischer Ausdruck, wie unsere Autor*innen ihn karikieren, außerhalb des konkreten Klassenkampfes und grundlegender Fragen wie der strategischen Positionen, die das Proletariat im Kapitalismus hat. Dieser Klassenessentialismus mache es unmöglich, Kämpfe zu verstehen, die nicht notwendig aus den Ausbeutungsbeziehungen in den Fabriken entsprangen, wie die feministischen, ökologischen und antirassistischen Kämpfe oder Kämpfe der LGTBIQ+, gegen Diskriminierung usw. Es ist nicht so, dass Laclau und Mouffe die Existenz sozialer Klassen aus soziologischer Sicht verneinen, so wie sie die Existenz der „Bevölkerung“ nicht verneinen können, aber sie verneinen doch, dass die Klassen die Rolle eines besonderen Grundwiderspruchs spielen.

Die Schlussfolgerung aus Mouffes und Laclaus Anti-Essentialismus ist die zufällige Konstruktion von beweglichen politischen Identitäten, ohne einen Schwerpunkt, der die Kämpfe der Ausgebeuteten konzentriert. Aus diesem Grund sind sie nicht in der Lage, über die Strategie der sozialen Revolution nachzudenken, verstanden als die Eroberung der politischen Macht und die Errichtung einer Arbeiter*innenregierung auf der Grundlage von Organen der direkten Demokratie.

Der „linke Populismus“ versucht, sich in gleicher Distanz zu dem traditionellen sozialdemokratischen Reformismus (der heute praktisch ausstirbt) und der revolutionären Linken zu setzen. Aber dieser Versuch ist ein Reinfall und bleibt letztlich eine „Karikatur“ der alten reformistischen Strategie.

In ihrer speziellen Lesart von Antonio Gramscis Theorie setzt Mouffe das Konzept der „Hegemonie“ der „Revolution“ entgegen. Und sie spricht sich für die „Hegemonie“ aus, was hinter den linguistischen Mitteln und Ausschmückungen, die Ersetzung des „oligarchischen Regimes“ durch eine andere Formation (welchen sozialen Inhalt hätte sie?) im Rahmen des Systems und der Institutionen der liberalen Demokratie bedeutet. Dies ist die Grenze, um die „Gegner*innen“ (d.h. diejenigen, mit denen man sich innerhalb der demokratischen Institutionen auseinandersetzen kann, und zu denen sie auch den Front National zählt) von den „Feind*innen“ zu trennen, welche „antisystemisch“ sind.

Mouffe vermeidet es, eine ernsthafte Bilanz der kurzen Erfahrung von SYRIZA zu machen, die eine linkspopulistische Strategie anwandte, das politische Feld zwischen „ihnen“ (die „Troika“ aus EU, EZB, IWF) und „uns“ (die griechische Bevölkerung, ertrunken im wirtschaftlichen Kollaps) teilte, aber bald an ihre Grenze kam und die Sparpläne akzeptierte, sich also „ihnen“ anschloss. Ebenso wenig diskutiert sie den Weg von Podemos, welche mit dem Ziel einer allumfassenden Demokratisierung begann und schließlich auf der falschen Seite des katalanischen Kampfes stand und der sozialdemokratischen PSOE eine Einheitsregierung vorschlug.

Wie wir erahnen können, verweist der Kampf des Marxismus gegen den „Populismus“ auf die Grundlage aller Strategien. Hinter den abstrakten Kategorien „Bevölkerung“ und „Eliten“ versteckt sich der unversöhnliche Grundwiderspruch zwischen Ausbeuter*innen und Ausgebeuteten – und gerade auf dieser Verschleierung fußt die Strategie der Klassenkollaboration, welche es der Bourgeoisie ermöglicht, ihre Macht zu sichern (auch in Momenten der Krise) und aus welcher der Populismus hervorgeht. Es versteht sich, dass Marxist*innen dieser speziellen Form der Ausübung der bürgerlichen Hegemonie die Notwendigkeit der Hegemonie der Arbeiter*innenklasse gegenüberstellen, um das Bündnis der ausgebeuteten und unterdrückten Klassen in den Kampf für die Zerstörung des bürgerlichen Staates und den Aufbau einer neuen Gesellschaft zu führen.

Fußnoten

1.Tariq Ali erfasste in dem Begriff „extreme Mitte“ die Parteien der traditionellen (konservativen/liberalen) Rechten und die Parteien des (liberalen/sozialdemokratischen) „dritten Wegs“ („Neuen Mitte“); Ali definierte diese als „den politischen Ausdruck des neoliberalen Staates“. Er veröffentlichte kürzlich eine Neuauflage seines Buches. (Tariq Ali: The Extreme Center: A Second Warning, London 2018.)

2.„In ihrer vereinfachten Weltsicht bestehen die Populismen auf einer Art von ‚moralischem Fundamentalismus‘, der ihnen erlaubt, eine Mauer zwischen der Tugend der ‚Bevölkerung‘ und den Lastern ihrer ‚Feinde‘ zu ziehen. Das bringt uns zu ihrer generisch religiösen Natur, mit ihrem stärksten Ausdruck in der Neigung der populistischen Bevölkerung zur Ergebenheit zu ihrem Anführer. Hier haben wir einen essentiellen Berührungspunkt zwischen der populistischen Vorstellung und der traditionellen religiösen Vorstellung.“ Loris Zanatta: El Populismo, Buenos Aires 2014, S. 69.

3.Chantal Mouffe: Für einen linken Populismus, Berlin 2018.

4.Ernesto Laclau / Chantal Mouffe: Hegemonie und radikale Demokratie. Zur Dekonstruktion des Marxismus, Wien 1991 [1985].

5.Das Konzept der „Postdemokratie“ wurde von Colin Crouch eingeführt, um den Verlust der (nationalen-populären) Souveränität durch die neoliberale Globalisierung zu beschreiben. Wolfgang Streeck nutzt diesen Begriff in seinem Buch Gekaufte Zeit: Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus (Berlin 2013) ebenfalls. Der Philosoph Jacques Rancière benutzt diesen Begriff zur Beschreibung einer „Demokratie ohne demos“, reduziert auf die institutionellen Mechanismen des Staates.

6.Mouffe entwickelt dieses Thema in ihrem Buch Das demokratische Paradox (Wien 2008), wo sie das sterbende Modell des Konflikts zwischen Gegner*innen in Kontrast zu Carl Schmitts Formulierung von Politik als grundlegender Unterscheidung in Freund und Feind diskutiert. Im ersten Fall handelt es sich um einen Wettstreit mit einer*einem Gegner*in, die*der einen gemeinsamen institutionellen Rahmen anerkennt. Im zweiten Fall ist die Politik die der Zerstörung des Feindes.

7.In Für einen linken Populismus spielt Mouffe auf diese Diskussion an, insbesondere auf Éric Fassin (Populisme: Le grand ressentiment, Paris 2017), der behauptet, dass es keine Möglichkeit gebe, die rechtsextremen „Affekte“, die er mit dem Ressentiment identifiziert, in linke Affekte zu verwandeln, welche er als „Empörung“ und „Wut“ definiert. Fassin argumentiert sehr deutlich gegen die Möglichkeit der nicht-reformistischen Linken, eine populistische Strategie anzunehmen (siehe z.B. „A Legacy of Defeat: Interview with Éric Fassin“).

8.Der Kommunikationschef von Mélenchons Wahlkampagne behauptete in einem Interview, dass man, um die Basis des Front National zu bekämpfen, nicht die Themen wie „Sicherheit“ oder „Symbole wie die Fahne und die Marseillaise“ aufgeben dürfe, die im letzten Wahlkampf sehr präsent waren. Er geht noch weiter und sagt, dass „die Leute stolz waren, die blau-weiß-rote Fahne zu tragen. […] Wenn Jeder die Fahne trägt, fängst du an zu denken: ‚Ich bin nicht anders, ich kann sie auch tragen.‘“ („The Revival of French Left-wing Populism: Interview with Political Strategist Manuel Bompard“).

Dieser Artikel erschien am 12. August 2018 in der Wochenzeitschrift Ideas de Izquierda.